Eine leicht erlernbare Methode zur besseren Kommunikation und zur Selbsthilfe in Belastungssituationen – von Udo Boessmann

In Leidenssituationen frühzeitig Kontakt aufnehmen

Bei Naturkatastrophen und Terroranschlägen rücken Menschen spontan zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Bei schwerer Krankheit – die vielfach auch als persönliche Katastrophe erlebt wird – ziehen sich viele Betroffene zurück. Sie empfinden ihren Zustand als Makel oder wollen anderen nicht zur Last fallen.

Was erst einmal als eine natürliche Reaktion scheinen mag, kann zu sozialer Isolierung und zum Erleben von Einsamkeit führen. Wenn mit der Zeit immer mehr soziale Ressourcen und Kompetenzen verloren gehen, steigt das Risiko für psychische Begleiterkrankungen an.

Schwere Krankheit muss aber nicht zwangsläufig sozial isolieren. Vielmehr sind die gemeinsame Betroffenheit und das geteilte Leidensschicksal ein guter Grund, mit anderen Kranken in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Viele Patienten erwerben nach Jahren oder Jahrzehnten Leidenserfahrung ein fundiertes Wissen über ihre eigene Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten. Viele entwickeln erstaunliche Kreativität und Kompetenzen bei der Krankheitsbewältigung sowie ein erhöhtes Maß an Empathie für das Krankheitsschicksal anderer.

Gespräche über persönliche Leidenserfahrungen können allerdings leicht zur Überforderung für die Zuhörenden werden. Auch kann es schnell mal passieren, dass die Zuhörenden voreilige Ratschläge erteilen oder ihre leidenden Mitmenschen sogar zu therapieren versuchen. Es ist folglich sehr wichtig, dass beide Seiten – sowohl die, die sich öffnen und über ihre Probleme und Leidenszustände sprechen, als auch die Zuhörenden durch eine geeignete Gesprächsstruktur (Format) geschützt sind.

Da sein, Aussprechen, Zeit haben und Zuhören: DAZZ

Ein beide Seiten schützendes Gesprächsformat mit klaren Regeln erlaubt, sich gegenseitig mit den eigenen Schwächen und Verletzlichkeiten zu öffnen, ohne befürchten zu müssen, von anderen bewertet und belehrt zu werden. Ob wir es mit einem Freund, mit unserem Partner, mit Familienangehörigen oder anderen in einer Gemeinschaft zu tun haben, viele werden uns dankbar sein, wenn wir DAZZ praktizieren: Dasein, Aussprechen, Zeithaben und Zuhören.

DAZZ ist zugleich das Einfachste und Schwierigste, was wir unseren Mitmenschen entgegenbringen können. Einfach ist es, weil es keiner besonderen Ausbildung oder therapeutischen Qualifikation bedarf. Mit etwas Übung und der entsprechenden inneren Einstellung ist dazu jeder Mensch mit Herzensbildung fähig. Schwierig ist es, weil es für viele von uns völlig ungewohnt ist, alles, was uns bewegt, in aller Offenheit auszusprechen. Ebenso ungewohnt und schwierig ist es, einfach nur geduldig, aufmerksam und Anteil nehmend zuzuhören, ohne gleich kluge Problemanalysen und Lösungsvorschläge anzubieten.

Das Schwierigste an DAZZ aber ist, auszuhalten, dass ein anderer in Not ist und aus dieser Notlage nicht ohne weiteres herausfindet. Da viele von uns mitfühlend sind, leiden wir oft mit dem Mitmenschen mit, der uns seine Probleme anvertraut. Viele von uns können in sich selbst die Anspannung, Angst, Wut, Enttäuschung, Trauer oder Verzweiflung des anderen spüren, manchmal stärker, als sie unser Gegenüber selbst empfindet. Es ist natürlich und menschlich, dass wir diese negativen Gefühle nicht lange aushalten wollen. Daher drängt es uns meist, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.

Genau damit ist dem anderen aber oft nicht geholfen, insbesondere dann nicht, wenn sein Problem trotz vieler gut gemeinter Ratschläge und Lösungsstrategien schon seit längerem fortbesteht. Wenn wir jemandem, der sich schon lange mit einem Problem oder Leidenszustand herumschlägt, Ratschläge erteilen, geben wir indirekt die Botschaft, dass er und alle anderen, die ihn bisher unterstützt haben, offensichtlich nicht gut genug waren, das Problem zu lösen. Wir laufen Gefahr, denjenigen, dem wir eigentlich helfen wollen, zu kränken.

Lösungsvorschläge machen daher meistens nur unter zwei Voraussetzungen Sinn: Erstens sollten wir den Betroffenen und seine Situation gut kennen. Wir sollten sein Problem aus dessen Innenperspektive wirklich verstanden haben. Für viele Betroffene fühlt es sich viel hilfreicher an, wenn sie erleben, dass ein anderer sich wirklich bemüht, sie zu verstehen, als wenn sie mal wieder irgendwelche Ratschläge bekommen. Zweitens sollten wir uns vom Betroffenen erst einmal eine Einladung oder Erlaubnis einholen, dass wir ihm Rat erteilen dürfen. Also bitte keine Ratschläge ohne Auftrag!

Selbst wenn wir ausdrücklich aufgefordert werden, Rat zu geben, ist Vorsicht geboten. Nicht immer erweisen wir anderen einen Liebesdienst, wenn wir ihnen ihre Wünsche erfüllen. Denken wir nur an unsere Kinder. Wir fördern ihre Entwicklung nicht, indem wir versuchen, ihnen alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ihnen jede Frustration zu ersparen und jegliche Verstimmung durch Verwöhnung zu beseitigen. Wohl aber werden wir – wenn wir nicht selbst allzu sehr belastet sind – ihnen ein freundliches Ohr schenken, uns wohlwollend ihre Sorgen und Klagen anhören, mitfühlend ihre Nöte und zum Teil heftigen Emotionen aushalten.

DAZZ ist eine anspruchsvolle Aufgabe, für die sich leider nicht jeder ohne weiteres eignet. Wenn wir anderen DAZZ anbieten, sollten wir selbst emotional einigermaßen stabil sein. Wir sind ja ein Vorbild, insbesondere darin, nicht voreilig Ratschläge auszuteilen. Das bedeutet nicht, dass DAZZ völlig passiv ist. Wenn wir sehen, dass jemand in seiner Lebenssituation völlig überfordert ist, können wir ihn ganz konkret unterstützen und für ihn sogar wichtige Lebensbelange organisieren. Aber bitte nur, wenn wir vom Betroffenen einen ausdrücklichen Auftrag dafür erhalten haben. Ein wichtiges Ziel bleibt immer, dass der Betroffene so viel Eigenverantwortung wie möglich behält oder zurückgewinnt.

DAZZ in der Paarbeziehung

Nach Jahren des Zusammenlebens verfallen viele Paare in Sprachlosigkeit. Die Partner wissen schon alles voneinander, oder glauben zumindest, alles voneinander zu wissen. Es scheint vielleicht, als sei schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wozu also große Worte machen? Wer spricht, riskiert, missverstanden zu werden. Durch Nicht-Reden lassen sich Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen und Streit, auch Lügen, vermeiden. Worte können sehr verletzen. Wer nicht spricht, schützt seinen Partner und sich selbst. Es gibt auch Paare, die sich wortlos gut verstehen und darauf stolz sind. Heißt es nicht: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Wenig zu sprechen ist folglich nicht grundsätzlich verkehrt. Doch oft geht Sprachlosigkeit mit Beziehungslosigkeit und Entfremdung einher. Spätestens dann gibt es Gesprächsbedarf.

Meine Lebenspartnerin Claudia und ich genießen es, miteinander ausgiebig zu reden. Wir tun das am liebsten während ausgedehnter Spaziergänge. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass wir uns gegenseitig schnell auf die Nerven gehen, wenn wir einfach so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wessen Themen sind überhaupt wichtiger und dringlicher? Wer kann wieviel Redezeit beanspruchen? Wie sollen wir reagieren, wenn der andere in uns Widerspruch oder negative Gefühle auslöst? Wir nutzen ein Gesprächsformat, das für uns seit Jahren gut funktioniert: das Hexagramm.

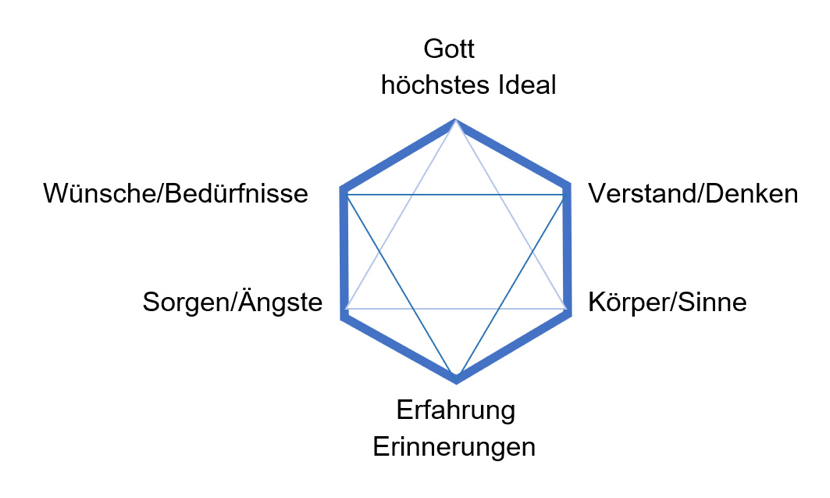

Das Hexagramm als Gesprächsformat für Paare und Gruppen

Das Hexagramm ist eine leicht erlernbare Methode zur Selbsthilfe in emotionalen Belastungssituationen und bei seelischen oder psychosomatischen Symptomen. Die Methode lässt sich allein und auch in der Beziehung mit einem Partner verwenden. In Paargesprächen gibt sie eine Orientierung, wie Probleme angesprochen werden können und wie vermieden werden kann, dass Gespräche zu nichts führen oder im Streit enden. Die Methode ist auch gut geeignet zur Strukturierung von Gruppengesprächen.

Das Hexagramm verspricht keine rasche Problemlösung. Es dient vor allem dazu, sich selbst und andere gut zu verstehen – vor allem in schwierigen Situationen, bei Konflikten und bei seelischer Not. Gerade weil die Methode keine rasche Lösung für ein Problem oder einen Leidenszustand verspricht, wirkt sie oft entlastend und schafft gute Voraussetzungen für eine tiefe und nachhaltige Verarbeitung.

Entwickelt habe ich die Methode ursprünglich als Dozent für tiefenpsychologisch fundierte Richtlinienpsychotherapie. Sie hieß damals noch Pentagramm (die Frage nach Gott fehlte noch). Das Pentagramm hilft Therapeuten, ihre Gegenübertragung (ihre teilweise heftige Gefühlsreaktion) auf Patienten zu verstehen und zum Wohle des Patienten konstruktiv zu nutzen.

Ich selbst wende die Methode fast täglich an, sowohl für mich allein, um mich zu sortieren, als auch in den Gesprächen mit meiner Lebenspartnerin Claudia. Mit Hilfe des Hexagramms haben unsere Gespräche eine klare Ordnung, die verhindert, dass wir aneinander vorbeireden und uns frustriert fühlen. Claudia und ich verwenden das Format gerne auch mal zwischendurch als Blitzlicht, um uns gegenseitig darüber auszutauschen, was uns gerade beschäftigt.

Die sechs Aspekte des Hexagramms

So fragt man nach den sechs Aspekten (sich selbst und andere):

- Körper

Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich?

Welche Körperreaktionen und Emotionen lösen andere oder eine Situation bei mir aus (aktuell oder immer wieder)?

Wo im Körper spüre ich meine Emotionen (zum Beispiel Ärger als Stein im Bauch, Traurigkeit als Schwere im ganzen Körper, innere Anspannung als Kopfschmerzen, Angst als Kloßgefühl im Hals)?

Was braucht mein Körper jetzt?

Was würde meinem Körper guttun? - Ängste

Was ist meine größte Sorge?

Was kann (mir) schlimmstenfalls passieren (zum Beispiel Scheitern, Verlust eines geliebten Menschen, schlecht dastehen, finanzielle Nachteile)?

Was ist, wenn genau das eintritt? - Erfahrung

Woher kenne ich das (diese Situation, diese Emotionen, diese Ängste, diese Symptome, diese Gedanken und Glaubenssätze)?

Woran erinnert mich die Situation oder ein Mensch (zum Beispiel an einen früheren Chef, der mich ausgenutzt hat)?

Wo und wann habe ich diese Art zu reagieren, zu fühlen oder zu denken, gelernt?

Habe ich das Problem mit anderen Menschen auch? - Wünsche

Wonach sehne ich mich?

Was brauche ich gerade (z.B. mit meiner Angst, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, Unsicherheit)?

Was wäre das Schönste oder Beste, was (mir) passieren kann?

Was wünsche ich mir von anderen (zum Beispiel Anerkennung)?

Was wünsche ich mir für andere (zum Beispiel, dass sich meine Freundin endlich von ihrem gewalttätigen Partner trennt)? - Verstand

Was denke ich über andere oder die Situation?

Welche Glaubenssätze habe ich? Sind diese Glaubenssätze hilfreich?

Wie wirkt sich eine Situation auf mein Denken aus (zum Beispiel Ratlosigkeit, Verwirrung)?

Was sagt der gesunde Menschenverstand/Hausverstand? - Gott, höchstes Ideal, transzendente Wirklichkeit, übergeordneter Sinn:

Was sagt Gott dazu? Was sagt das übergeordnete Prinzip, von dem ich mich leiten lasse?

Welchen höheren Sinn hat mein Leben?

Aus welchen geistigen, spirituellen Quellen schöpfe ich?

Wer oder was gibt mir Hoffnung?

Welche Ressourcen/besonderen Fähigkeiten habe ich in mir?

Welche finde ich in meinem sozialen Umfeld?

Bei wem kann ich Unterstützung und geistige Führung finden?

Praktisches Vorgehen in der Gruppe

Schritt 1: Aussprechen und Hören

Ein Gruppenteilnehmer erzählt seine Situation. Es kann sich um jedes Thema handeln, das einen emotional bewegt, auch um etwas Erfreuliches oder Überwältigendes, das mitgeteilt werden will. In der Regel besteht das Bedürfnis, über etwas Belastendes zu reden: ein Problem, ein Konflikt, eine schwere Entscheidung, ein Schmerz, negative Gefühle oder andere Leidenszustände. Die anderen hören zu und unterbrechen nur, wenn sie akustisch etwas nicht verstanden haben. Zeitrahmen: 10 bis maximal 30 Minuten.

Schritt 2: Verständnisfragen stellen

Frage an den, der sich geöffnet hat: Willst du Fragen von den Zuhörern?

Info für den, der sich geöffnet hat: Du musst keine Frage beantworten und kannst jederzeit die Fragerunde beenden. Die Fragen sind wie Geschenke, die du auch mit nach Hause nehmen kannst.

Info für die Zuhörer: Ziel ist, sich möglichst gut in die Haut des anderen versetzen zu können. Bitte nur offene Fragen stellen (die typischerweise mit W anfangen oder ein W-Fragewort enthalten wie: Wer? Wie? Was? Wann? Wo? Unter welchen Umständen?). Keine Suggestivfragen, die bereits eine Antwort nahelegen (zum Beispiel: Hast du schon mal daran gedacht, eine Therapie zu machen?).

Beim Fragen kann man sich am Hexagramm orientieren.

Zeitrahmen: 20 bis 30 Minuten.

Schritt 3: Feedback

Frage an den, der sich geöffnet hat: Willst du Feedback von den Zuhörern?

Info für den, der sich geöffnet hat: Du kannst dich jetzt zurücklehnen und einfach nur zuhören. Du hast mit dem, was du von dir erzählt hast, bei den anderen etwas ausgelöst. Es ist wie bei einem Musikinstrument, dessen Töne in anderen Körpern eine Resonanz auslösen. Hör dir an, was du bei den anderen ins Schwingen gebracht hast.

Du kannst jederzeit die Feedbackrunde beenden, wenn es dir zu viel wird.

Info für die Feedbackgeber: Bitte sprecht nur von euch selbst, über das, was der, der sich geöffnet hat, bei euch ausgelöst hat: Sprecht über eure eigenen

- Körperreaktionen und Gefühle,

- Sorgen und Befürchtungen,

- Erfahrungen und woran euch das Erzählte erinnert,

- Wünsche und Sehnsüchte.

Haltet euch zurück mit dem, was euer Verstand gerne an klugen Interpretationen und Ratschlägen erteilen würde. Sprecht darüber nur, wenn ihr darum gebeten werdet. Das gilt auch für die Stimme eures höchsten Prinzips.

Schritt 4: Ernte

Der, der sich anfangs geöffnet und in der Feedbackrunde zugehört hat, teilt abschließend mit, was ihn angesprochen hat, was er für sich mitnehmen kann.

Er kann auch mitteilen, wo er sich missverstanden oder nicht gesehen fühlt. Er hat noch kurz Gelegenheit, das eine oder andere richtigzustellen oder zu ergänzen.

Wichtig: Es wird nicht diskutiert und nicht weiter um Lösungen gerungen.

Das Gesagte darf erst einmal so stehen bleiben und wirken.

Drüber schlafen!

Gegebenenfalls in einer weiteren Hexagrammrunde wieder ansprechen.

Das Hexagramm ist keine Psychotherapie und ersetzt sie auch nicht. Es kann therapeutische Prozesse aber gut ergänzen und unterstützen.